Fil d'Ariane

- Accueil

- Je m'informe

- Nos dossiers

- Pesticides : définition, enjeux et impacts

Agriculture

Agriculture Biodiversité

Biodiversité Santé

SantéPesticides : définition, enjeux et impacts

Publié le 16 juillet 2019 - mis à jour le 25 juin 2025

Alors que les risques des pesticides pour la santé et l’environnement sont de mieux en mieux connus et documentés, leur utilisation continue d’augmenter, avec des dizaines de milliers de tonnes vendues chaque année. Qu’est-ce qu’un pesticide ? Herbicides, fongicides, insecticides… Comment ces produits agissent-ils ? Quels sont leurs impacts ? Et pourquoi continuent-ils malgré tout à être si largement utilisés ? France Nature Environnement fait le point sur ce dossier sensible.

C’est quoi un pesticide ? Pourquoi sont-ils autant utilisés ?

Néonicotinoïdes, diméthoate, glyphosate, SDHI, pyréthrinoïdes… Les pesticides, aussi connus sous le nom de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques pour les végétaux, et de biocides pour les humains, les animaux et les matériaux, regroupent des centaines de substances actives aux noms barbares, d’origine naturelle ou synthétique.

Quand on parle de pesticide, on peut évoquer soit la molécule, synthétisée chimiquement ou d’origine naturelle, c’est-à-dire la substance active, soit le produit contenant cette substance active, qui associe d’autres composants.

Ils sont principalement utilisés dans l’agriculture afin d’assister la croissance des cultures, d’éloigner, détruire, attirer, repousser, rendre inoffensifs ou contrôler toutes espèces de prédateurs, y compris les espèces végétales ou animales indésirables durant la production, l’entreposage, le transport, la distribution et la transformation des aliments, des produits agricoles, des matériaux ou des aliments pour animaux. Les pesticides recoupent aussi des antiparasitaires administrés aux animaux, des désinfectants ou des produits de protection des objets manufacturés.

⚠️ Dans la suite de ce dossier, on utilisera le terme « pesticides » pour parler des produits phytopharmaceutiques.

Le marché mondial des pesticides est dominé par une poignée d’entreprises. Les quatre principales (Syngenta Group, Bayer, Corteva et BASF) en contrôlent environ 70 %. Le Brésil reste de loin le premier pays utilisateur (environ 800 000 tonnes), devant les États-Unis (environ 468 000 tonnes). La France est 10e de la liste et plus gros pays européen consommateur.

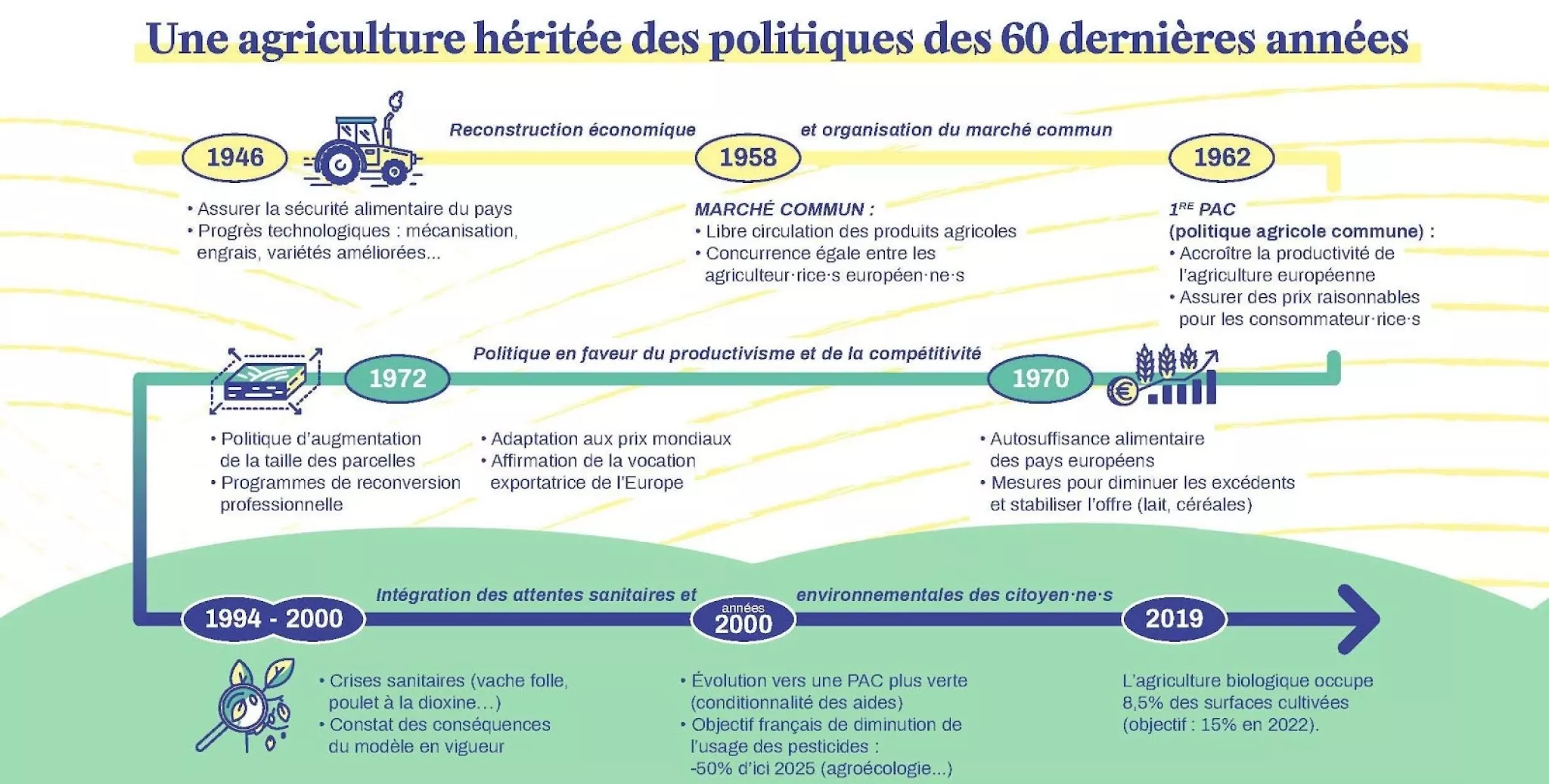

Pesticides en France : une grande histoire d’amour

En 2023, 65 600 tonnes de pesticides utilisés en agriculture ont été vendues, ce qui constitue une augmentation de près de 6% par rapport à l’année 2010. Les substances se répartissent entre celles dites « conventionnelles », à large dominance de synthèse, dont la diminution d’usage est recherchée, et celles utilisables en agriculture biologique (UAB), généralement moins nocives et persistantes.

Le danger des pesticides

Le problème avec les pesticides, c’est qu’ils ont de graves conséquences sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes. L’agriculture industrielle, qui se fonde sur l’usage de pesticides, est l’une des principales responsables de l’effondrement de la biodiversité (voir le rapport des 10 ans de l’Observatoire National de la Biodiversité ou encore l’expertise scientifique collective INRAE-Ifremer).

Depuis 2008, les pouvoirs publics ont mis en place des plans Ecophyto, pour tenter de réduire leur utilisation. Mais malgré plus de 800 millions dépensés depuis 2009, l’usage de pesticides continue d’augmenter. Pour autant, les rendements agricoles stagnent, voire diminuent. C’est le constat que l’on peut faire en calculant la moyenne triennale (sur trois années, pour gommer les variations annuelles très dépendantes de la météo) des rendements pour plusieurs cultures (données Agreste, téléchargement 2025).

Pesticides : quels impacts pour la santé ?

Cancers, perturbateurs endocriniens, polluants éternels : des effets de long terme

L’Organisation Mondiale de la Santé a classé un grand nombre de pesticides comme :

- cancérogènes

- mutagènes (toxiques pour l’ADN)

- ou reprotoxiques (nocifs pour la fertilité)

Certains font également partie de la grande famille des perturbateurs endocriniens, dangereux pour la santé même à des niveaux d’exposition très faibles (voir l’article de FNE et de FNE Occitanie Pyrénées). D’autres appartiennent au groupe des PFAS, également appelé « polluants éternels » du fait de leur persistance dans l’environnement. Ils entrent dans la composition des produits pesticides en tant que substances actives ou adjuvants de par leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou résistantes aux fortes chaleurs. En France, 30 substances actives PFAS sont autorisées, et leurs ventes ont triplé depuis 2008 (2 332 tonnes vendues en 2021).

Derrière ces termes (pesticides, PFAS, perturbateurs endocriniens…) se cachent une myriade de maladies : maladie de Parkinson, cancers, malformations, infertilité…

Agriculteurs et riverains, en première ligne face aux pesticides

Les premiers touchés sont les agriculteurs et agricultrices qui manipulent et respirent ces produits, de l’entreposage à leur dispersion sur les parcelles. Même s’ils disposent d’équipements censés les protéger, ceux-ci sont souvent inadaptés, et pas forcément bien utilisés, comme le révélait un avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en 2016. Les effets secondaires des produits phytosanitaires sont de plus en plus reconnus par les autorités comme des maladies professionnelles en agriculture. Fait unique au monde, un fond spécifique leur est dédié.

L’institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (Inserm) a compilé en 2021 plus de 5 300 documents, et effectué des recherches complémentaires, pour établir les liens entre exposition aux pesticides pour différents types de populations et pathologies. Les résultats sont sans appel : les professionnels qui manipulent ou sont en contact régulier avec des pesticides ont une présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens, myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique.

Des liens ont été identifiés pour d’autres pathologies ou événements de santé avec une présomption moyenne. C’est le cas notamment pour la maladie d’Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, certains cancers (leucémies, système nerveux central, vessie, rein, sarcomes des tissus mous), l’asthme et les sifflements respiratoires, et les pathologies thyroïdiennes.

Les riverains sont très peu voire pas du tout informés des risques pour leur sécurité et leur santé. France Nature Environnement défend une meilleure information sur l’exposition des citoyen·nes, et les dangers de l’exposition à ces substances, qu’elles soient respirées, mangées ou bues. Pourtant, connaître son exposition aux pesticides permettrait de mettre en place des mesures de prévention de risques sanitaires. Cette information pousserait les pouvoirs publics à agir pour réduire l’utilisation des pesticides et promouvoir les alternatives.

Nous avions lancé plusieurs recours pour contester certaines chartes départementales illégales car méconnaissant l’information du public, et ayant une incidence directe et significative sur la santé humaine et l’environnement (puisque ces chartes permettent d’abaisser les distances minimales à respecter pour les épandages de pesticides à proximité des habitations). Liens vers les articles qui évoquent les sujets des chartes et des zones de non-traitement :

France Nature Environnement défend le dialogue local, pour avancer ensemble vers des modèles plus durables et protecteurs de la santé globale. Nous avons conçu un kit de dialogue sur le sujet.

Notre kit pour renouer le dialogue sur les pesticides

Toujours d’après l’expertise collective de l’Inserm (2021), plusieurs études suggèrent un lien entre l’exposition des riverains des terres agricoles et la maladie de Parkinson. Un cas tristement emblématique et particulièrement scandaleux est celui du chlordécone aux Antilles, qui a durablement contaminé les sols et les eaux.

Cet insecticide, utilisé massivement dans la culture des bananes jusqu’en 1993, est impliqué de façon directe dans le développement du cancer de la prostate ; la Guadeloupe et la Martinique en détiennent le triste record du monde. La responsabilité de l’État a été reconnue en mars 2025 pour avoir autorisé ce produit et manqué d’évaluer la pollution et d’informer la population touchée.

Air, eau, sols, aliments, faune et flore : nous sommes toutes et tous exposés aux pesticides

Les produits phytopharmaceutiques sont partout dans notre quotidien. Malgré leur usage restreint aux parcelles agricoles et pour certains usages bien précis, ils voyagent dans l’air, l’eau, le sol et les organismes vivants, dont ceux que nous mangeons. On en retrouve dans les zones les plus reculées, comme l’Arctique. En 2018, une étude de l’observatoire AirParif relevait la présence de 30 pesticides dans l’air ambiant, dont 6 interdits, dans des sites urbains ou périurbains d’Île-de-France.

Une campagne nationale exploratoire a permis de mesurer, sur 50 sites varier, la concentration pour 75 substances. 70 d’entre elles ont été détectées au moins une fois.

- Certaines reviennent très fréquemment, comme le glyphosate, ou encore le pro-sulfocarbe, qui se distingue par des niveaux de concentration supérieurs aux autres molécules (et qui par ailleurs est utilisé en très grandes quantités, pose de gros problèmes de dérives et de ce fait contamine régulièrement les champs en bio, entraînant des déclassements pour les producteur·ices). Fait surprenant, la campagne de mesures ne met pas en évidence de différences significatives de niveaux de concentration entre zones rurales et urbaines.

D’autres sont très résistantes à la dégradation dans l’environnement, et persistent des décennies dans les milieux, s’accumulant dans les tissus des organismes, nous compris. À titre d’exemple, près de 40% des pesticides présents dans les eaux souterraines sont actuellement interdits (CGDD, 2019). En 2017, des pesticides sont retrouvés dans 80 % des masses d’eaux souterraines, avec environ un quart d’entre elles dépassant le seuil réglementaire. Parmi les près de 300 substances recensées, la moitié sont des herbicides et 40 % sont des substances actuellement interdites.

La contamination des eaux de surface est également généralisée avec, entre 2015 et 2017, 84 % des points de mesures dépassant au moins une fois le seuil de 0,1 μg/l pour la concentration de chaque pesticide pris isolément. Les dépassements réguliers concernent plus d’un quart des points de mesure nationaux.

25,3% de la population, soit près de 17 millions d’habitant.es, ont été alimentés au moins une fois par de l’eau non conforme pour les pesticides en 2023, dont près de 12 millions de personnes de façon prolongée.

Cette profusion de molécules et produits de dégradation produit un « effet cocktail ». Leur présence simultanée peut avoir des effets additionnels, synergiques ou antagonistes. Cet aspect n’est pas intégré à l’évaluation des molécules pour leur mise sur le marché, et très complexe à appréhender par la recherche.

Les composés persistants longtemps dans l’environnement, se dissolvant peu dans l’eau et ainsi pénétrant plus facilement dans les graisses, et dotés d’une résistance aux systèmes de dégradation biologiques, sont les composés les plus susceptibles de se bioamplifier le long de la chaîne alimentaire.

Mais ce n’est pas parce que les composés sont vite dégradés que l’organisme est exempt de tout danger. En effet certains métabolites peuvent être encore plus dangereux que le composé primaire…

L’effet des pesticides sur la faune et la flore : un déclin rapide

Les pesticides font partie des principaux responsables de l’érosion de la biodiversité :

- 🇪🇺 En Europe, ils sont la première cause de déclin des oiseaux en Europe, d’après une étude qui analyse 37 années de données sur plus de 20 000 sites. Ils sont la cause directe de la baisse de 40% du nombre d’espèces d’invertébrés aquatiques dans les cours d’eau européen.

- 🇨🇵 En France, près de la moitié (44%) des oiseaux des milieux agricoles ont disparu depuis 1989, et 66% des espèces de papillons de jour ont disparu d’au moins un département en 2022.

- 🇨🇵 En France, les pollutions d’origines agricoles (pesticides et nitrates) sont la deuxième pression affectant la qualité écologique des eaux (43,3%), juste après les modifications hydromorphologiques (51,5%) qui vont souvent se cumuler.

- 🇩🇪 En Allemagne, près de 80 % des insectes ont disparu en moins de 30 ans dans les aires protégées du pays.

Pour les plantes associées aux milieux agricoles cultivés (bleuets, coquelicots, etc.), les chiffres ne sont pas plus rassurants : 23% d’entre elles sont menacées de disparition, 3 espèces ont aujourd’hui disparu, et 25 autres ont disparu de la moitié des départements où elles étaient présentes avant 1970.

L’expertise scientifique collective menée par l’Inrae en 2022 conclut à des effets négatifs des pesticides sur tous les taxons et les écosystèmes terrestres et marins. C’est un cercle vicieux, car la baisse généralisée des espèces et les dysfonctionnements des écosystèmes entraînent une dépendance accrue aux pesticides, car l’agriculteur ne peut plus s’appuyer sur la régulation naturelle des ravageurs sur sa parcelle.

Les produits phytopharmaceutiques, et plus largement l’agriculture industrielle et la disparition d’espaces naturels, ont une responsabilité énorme dans cette hécatombe, de manière directe ou indirecte. Que la durée d’exposition soit courte ou prolongée, celle-ci aura un impact à long terme pour les eaux, les végétaux, le fonctionnement des écosystèmes et notre santé globale.

Des impacts tout au long des chaînes alimentaires

Un rapport de l’agence de l’EFSA a montré que les néonicotinoïdes augmentent la mortalité des abeilles ; il rejoint les conclusions de nombreuses études scientifiques. La Commission Européenne, sur la base des conclusions de l’EFSA, a interdit l’utilisation de plusieurs néonicotinoïdes, sauf sous serre. Les industriels produisant ces pesticides n’ayant pas souhaité obtenir le renouvellement de l’approbation, seul l’acétamipride reste approuvé au niveau européen. Dans le cadre de la proposition de loi sur les contraintes liées au métier d’agriculteur, les conditions d’utilisation de cette molécule en France pourraient être assouplies.

En savoir plus :

Les pesticides peuvent causer des pathologies, diminuer la fertilité, perturber le système immunitaire, le comportement… Plus simplement, ils peuvent faire disparaître les proies d’autres espèces, qui auront alors bien plus de mal à se nourrir.

Amphibiens, mammifères, oiseaux, poissons et reptiles : tous les acteurs de la chaîne alimentaire voient leur espérance de vie et leur état de santé se dégrader, dans les eaux comme sur les sols. Une surveillance accrue du niveau de risque sanitaire a été mise en place ces dernières années, mais les actions de biocontrôle ne suivent pas la cadence.

À date, tous les écosystèmes, du sol à l’eau en passant par les espaces naturels ou les terres cultivées, sont fragilisés. Mais alors, face à une telle liste d’effets secondaires, comment se fait-il que les pesticides soient encore vendus ?

Pourquoi les pesticides ne sont pas interdits ?

Un système d’évaluation incomplet

Pour être mis en vente, les pesticides doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché de différentes agences de biocontrôle au niveau européen et national.

- Au niveau de l’Europe pour les substances actives,

- puis de l’Europe et de l’État pour les produits commerciaux.

Pour établir ces autorisations, les autorités évaluent avant tout les différents risques sanitaires et alimentaires impliqués par les résidus chimiques pour les espèces non-ciblées par le pesticide (comme l’être humain). Ces évaluations jugent si le risque encouru est « acceptable », avec l’ambition que seules les molécules présentant plus d’avantages que d’inconvénients soient autorisées. Une évaluation est donc censée faire office de “garantie” attestant de la sécurité de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques testés.

Pour autant, l’étude complète des risques est très complexe, voire impossible. En effet, l’évaluation est faite en suivant des méthodes standardisées, qui ne peuvent pas reproduire les conditions réelles d’utilisation.

La plupart des informations du dossier, dont l’évaluation des risques, sont fournies par les entreprises productrices de pesticides et leurs laboratoires affiliés, et ne sont pas publiées dans des revues de la littérature scientifique. Les industriels peuvent garder secrètes les études défavorables, elles ne sont pas tenues de publier les comptes-rendus complets des études de toxicité, et les méthodes d’évaluation sont élaborées par les industriels eux-mêmes.

Certaines méthodologies et tests sont dépassés et incomplets, et les conflits d’intérêts ne sont pas exclus. La littérature scientifique relue par les pairs est parfois écartée pour des motifs de non-conformité avec les lignes directrices conçues pour les études industrielles, et des preuves scientifiques d’effets nocifs sont régulièrement écartées pour des raisons opaques. De plus, l’évaluation est faite sur les risques liés à la substance active, et pas sur la totalité du produit, qui contient des coformulants et adjuvants. Et pourtant, parfois la substance active a peu d’effets sans ces adjuvants ! Il arrive même que ceux-ci ne soient pas dévoilés dans la composition finale des produits, raison invoquée : le secret industriel.

Par ailleurs, les substances qui composent les produits se dégradent dans l’environnement en métabolites, des molécules-filles parfois plus dangereuses que les molécules desquelles elles découlent. Ces cocktails de substances chimiques, qui peuvent interagir de manière additive ou synergique, ne sont pas testés, et il n’y pas de véritable suivi post-autorisation.

De par ces nombreuses failles, il est difficile de caractériser l’ensemble des atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes, et les impacts sur notre alimentation et notre santé.

Retrait de la vente des pesticides : le parcours du combattant

Quand une étude vient alerter sur la nocivité d’une substance ou d’un produit disponible à la vente, le retrait n’est pas immédiat. De longues batailles d’expertises viennent retarder la décision politique et l’interdiction de consommation.

In fine, il revient aux États de décider de l’autorisation ou non des produits sur leur territoire et de restreindre les autorisations. Comme le prévoit le droit européen, ceux-ci portent la responsabilité, nationale, de prendre les mesures adéquates.

De nombreux autres combats sont menés pour retirer du marché les molécules dangereuses, à l’image de la mobilisation d’Eau et Rivières de Bretagne pour l’interdiction du S-métolachlore.

Ainsi, des années d’expertise, une forte mobilisation citoyenne et des actions devant la justice sont souvent nécessaires pour réussir à interdire les substances présentant les risques sanitaires et alimentaires les plus élevés, alors que des dizaines de nouveaux pesticides arrivent sur le marché chaque année. Mais alors, comment sortir de ce cercle vicieux ?

France Nature Environnement agit en justice dans un double but de renforcement de l’encadrement des produits phytopharmaceutiques et l’application des textes existants. L’association a sollicité, défendu et obtenu, notamment :

Stop aux pesticides près des habitations et des zones fragiles : FNE agit pour la santé et l’environnement

Habitations proches des épandages, eaux arrosées de pesticides, îlots de biodiversité sur lesquels il n’est pas interdit de répandre ces substances chimiques… Il existe bien des zones de tensions où la présence de pesticides est particulièrement préoccupante. France Nature Environnement mène campagne pour créer ou renforcer la protection des citoyennes et citoyens, mais aussi des espaces naturels fragiles.

Pour les experts, la bataille se nomme « ZNT » pour « Zones de Non Traitement aux pesticides » car c’est ainsi que le droit français a baptisé les aires sur lesquelles il est strictement interdit d’épandre des pesticides, généralement parce qu’elles sont trop proches d’un lieu sensible. Elles concernent généralement les cours d’eau et les habitations.

- Nous nous mobilisons pour qu’il ne soit plus possible d’utiliser des pesticides trop près des habitations, notamment via la mise en place de zones de non-traitement à une distance minimale des zones habitées.

- Nous nous battons également pour rétablir et améliorer la protection des cours d’eau face aux pesticides. En effet, en 2017, un décret mal rédigé a permis aux préfets de supprimer de petits cours d’eau des cartes pour faciliter l’épandage de pesticides sur leur territoire. Aujourd’hui, dans 29 départements, la justice nous a donné raison.

- Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction d’épandre des pesticides : une belle victoire pour le mouvement après des années de mobilisation.

Pour nous soutenir dans ce combat, vous pouvez aussi agir à votre échelle. C’est grâce à la mobilisation de chacun que la France réduira son exposition aux risques sanitaires et réussira à sortir de sa dépendance aux pesticides.

Comment arrêter d’utiliser des pesticides ?

Une nécessaire transition des systèmes agroalimentaires vers l’agroécologie

Si France Nature Environnement milite régulièrement pour l’interdiction des pesticides les plus dangereux, notre fédération travaille également à un changement radical de pratiques de la part de l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices.

En matière d’agriculture, il est indispensable de passer d’un modèle agricole industriel à l’agroécologie. Issu de l’interaction entre l’agronomie et l’écologie, ce modèle agricole propose de s’appuyer sur la restauration des équilibres des écosystèmes pour obtenir des cultures plus résilientes. Plutôt que de tuer tous les insectes, elle vise par exemple à créer les conditions pour que les populations s’autorégulent. Il s’agit de recréer les conditions optimales de pousse des plantes et de vie des animaux. Comment ?

- En restaurant de la diversité dans les cultures

- En diminuant la taille des parcelles pour instaurer des couloirs de déplacement pour les animaux et insectes auxiliaires

- En remettant les ruminants (vaches, chèvres, brebis) dans les prés pour pâturer

- En préservant les prairies naturelles et la richesse de leur flore

- En replantant des haies en bordure de champ et surtout des fossés et cours d’eau, voire des arbres dans les cultures (agroforesterie)

Les coopératives et industriels qui achètent les produits agricoles doivent évoluer, pour intégrer les produits issus de l’agroécologie, qui sont moins uniformes que ceux des systèmes industriels.

Les consommateurs doivent aussi manger différemment, plus de protéines végétales, plus de fibres, moins de sucre, pour permettre la révolution de l’agriculture française.

Et les distributeurs, les restaurateurs doivent faire évoluer leurs offres, leurs approvisionnements et les environnements alimentaires, pour favoriser l’achat des produits les plus durables et les meilleurs pour notre santé.

Chercheurs et chercheuses, industriels, coopératives, transformateurs, distributeurs, agriculteurs et agricultrices, pouvoirs publics, consommateurs… Cette transition nécessite l’implication de toutes sortes d’acteurs et d’actrices. Tous les maillons des filières doivent être mobilisés, pour faire évoluer leurs pratiques.

Contre un système alimentaire et agricole à deux vitesses (industriel vs. biologique, local vs. mondial), c’est la multiplicité des agricultures et l’adaptation de chaque production à son environnement local qui peuvent fournir des solutions résilientes et durables. Les politiques publiques doivent accompagner ces évolutions, et permettre à toute la population d’accéder à une alimentation saine et durable. À cela s’ajoute la surveillance et la protection des zones fragiles.

Auprès des agriculteurs et des agricultrices, des pouvoirs publics, des citoyen∙nes ou encore des médias, France Nature Environnement se mobilise depuis des années pour porter et mettre en lumière les solutions permettant de se passer durablement des produits phytosanitaires.

Pour mettre fin à la dépendance de notre agriculture aux intrants en général et aux pesticides en particulier, nous souhaitons contribuer à la transition agroécologique, à la juste rémunération des services rendus par une agriculture plus vertueuse, à l’évolution de nos systèmes alimentaires. Pour notre santé et la sécurité de tous et toutes, notre environnement et à juste rémunération de celles et ceux qui nous nourrissent.

Et moi, comment je peux aider à sortir des pesticides ?

Contre les produits phytopharmaceutiques, tous les citoyen∙nes peuvent et doivent se mobiliser. Vous avez également votre rôle à jouer :