“L’irrigation ne représente qu’une petite partie des prélèvements d’eau”

🟠 Oui… MAIS

C’est l’irrigation qui CONSOMME le plus !

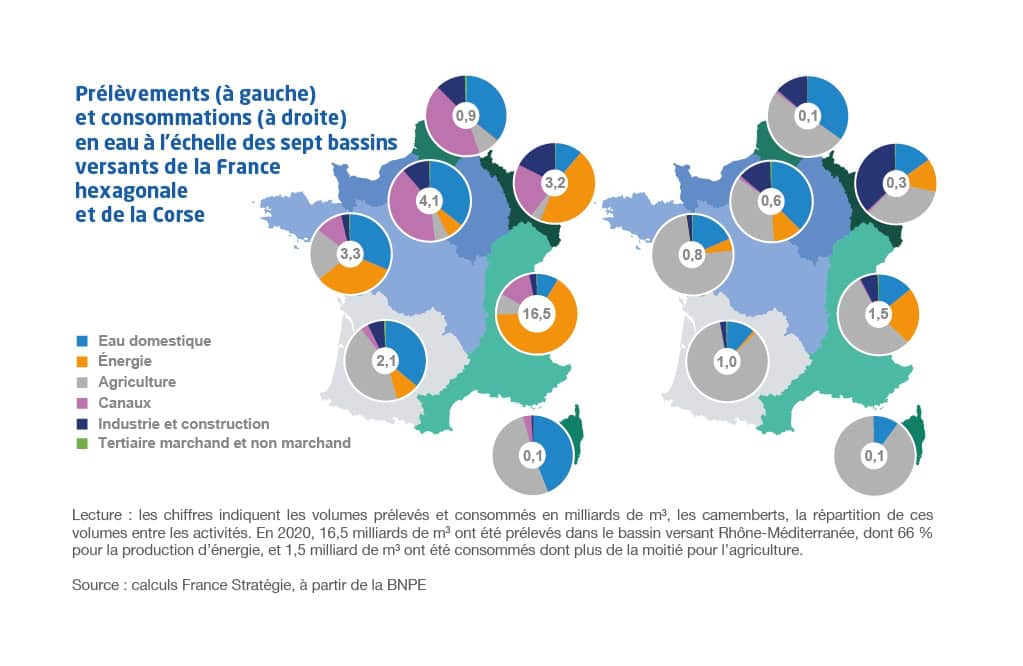

La plupart des activités humaines qui utilisent de l’eau douce la restituent en grande partie aux milieux aquatiques après utilisation. C’est le cas pour l’eau domestique, ou l’eau utilisée par l’industrie, qui, après traitement, retournent dans les cours d’eau. Les prélèvements sont plus importants, mais l’eau revient dans son cycle naturel à l’état liquide.

L’irrigation en revanche ne restitue pas l’eau aux milieux, car l’eau prélevée est absorbée par les cultures, ou relâchée par les plantes cultivées sous forme d’évaporation. Cette eau ne se trouve donc plus sous forme liquide dans les cours d’eau ou les nappes souterraines, et c’est donc une perte nette pour les milieux naturels et les autres usages et besoins en eau. Si certains secteurs, comme l’énergie consomment eux-aussi une partie de l’eau de l’eau prélevée, l’agriculture est le premier secteur consommateur net d’eau en France hexagonale.

Quand on regarde les chiffres de la consommation de l’eau, l’irrigation arrive largement en tête, avec près des deux tiers de l’eau consommée en France.

Source : France Stratégie, 2024

“L’irrigation représente une toute petite partie des cultures, et n’a donc que peu d’impact”

❌ Alors oui… mais FAUX !

Oui c’est une petite partie de la surface agricole utile… mais c’est un gros impact, pour une minorité d’exploitation !

L’agriculture irriguée est minoritaire en termes de nombre d’exploitations et de surface agricole utile. C’est donc une minorité d’exploitations qui utilise 62 % de l’eau consommée chaque année en France. L’argument de la minorité est souvent utilisé la profession pour minimiser les effets de cette pratique, mais ce constat ne rend que plus discutable l’utilisation de tant d’eau pour si peu d’exploitant·es et de surface.

Eau

Eau